現場トラブルの真因を断つ── 中小企業における構造的マネジメントの再構築

現場トラブルの真因を断つ──

中小企業における構造的マネジメントの再構築

■先週も月曜日から土曜日まで仕事でしたが、

日曜日は家族3人で目白台の椿山荘に桜を見に

行ってきました。

椿山荘は、明治時代の元勲・山縣有朋が築いた

場所で、彼の趣味である庭園づくりが反映され

ています。

敷地内には美しく整えられた樹木や噴水などが

あり、歩きながら景色を楽しめるようになって

います。

当日は、のんびりとした時間の中で、庭園や

満開の桜、そして広がる空を眺めながら、

心が洗われるような穏やかなひとときを過ごし

ました。

■最近のご相談事例より

現場では、日々さまざまなトラブルが発生して

います。

たとえば、思うように成果が出ない、

社員の退職が相次ぐ、

顧客からのクレームが続く

──このような問題が一切ない職場は、

ほとんどありません。

こうした現場で奮闘しているのが、

いわゆる「プレイングマネジャー」と呼ばれる

管理者たちです。

彼らは、自分自身も実務をこなしながら、

同時にチームのマネジメントも担っています。

しかし実際には、チーム運営やメンバー育成に

十分な時間が取れず、多くの時間をプレイヤー

業務に費やしているのが現状です。

■加えて、日々の突発対応、成果へのプレッシャー、

残業削減、コンプライアンス対応、価値観が多様

な部下との関わりなど、管理者には多方面からの

負担が重くのしかかっています。

そして、そのような管理者の姿を見た若手社員

からは、

「自分は管理職になりたくない」

「管理者って大変そう」

といった声もあがり、次世代の管理職を育てる

うえでの課題にもなっています。

■このような会社では、同じような問題が何度も

繰り返し発生し、そのたびに対処する

──まるで「モグラ叩き」をしているような

状態が続いているケースがよく見られます。

こうした状況の問題は、特定の社員さんや

マネジャーの意欲や能力が足りないことでは

ありません。

その真因は、そうした状況を生み出している

会社の組織の仕組みや運営のやり方にあります。

そこに目を向けることで、モグラ叩きのような

対処療法から抜け出し、根本的な解決への道が

見えてくるのです。

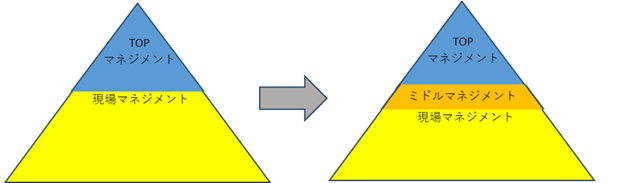

■私たち中小企業において、現場で発生する

さまざまな課題への対応策の一つとして有効

な手段が、ミドルマネジメント機能の強化と

発揮です。

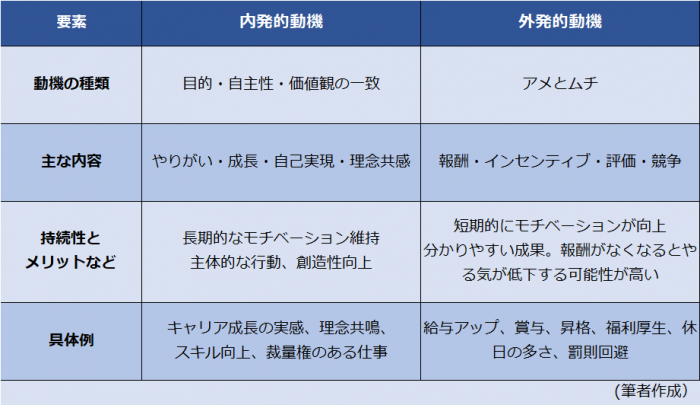

「ミドルマネジメント」とは、

企業によって呼称に差はありますが、

一般的には課長、部長、営業所長、

チームリーダー等の中間管理職を指します。

この層は本来、経営方針と現場実務の橋渡しを

担う、極めて重要な役割です。

(筆者作成)

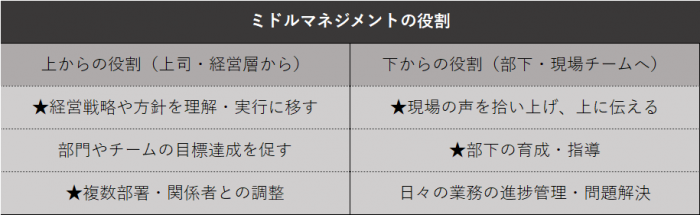

■本来であれば、こうしたミドル層が、部下の育成、

チーム運営、業務推進、現場との調整などを担う

べきですが、中小企業においてはさまざまな制約も

あり、日々の実務に忙殺され、十分に機能しづらい

状況にあるのが現実です。

(筆者作成)

■そのため、私たち中小企業においては、

TOPマネジメントがミドルマネジメントの

役割の一部を代行することが現実的な処方箋と

なります。

ただし、その際には、すべての役割を担おうと

するのではなく、上記、ミドルマネジメントの

役割表の★印をつけた箇所に主に取り組みます。

また、TOPマネジメントがミドルの役割を担う

際には、以下の点に留意することが求められます。

・一方的な指示命令に偏らないこと

・現場との認識のズレ(温度差)に配慮すること

・自ら業務を抱え込みすぎず、適切に委譲・分担すること

これらを踏まえたうえで、ミドルマネジメントの

機能を意識的に補完していくことで、モグラ叩き

のような対処療法から抜け出し、根本的な解決へ

の道が見えてくるのです。

以上、最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

今日も、皆さまにとって、

最幸の一日になりますように。

日々是新 春木清隆

―――――――――――――――――――――

「強いチームは、強い中間層に支えられている。」

作者不詳

―――――――――――――――――――――