役職者の第2領域

役職者の第2領域

■先週は、1日に2件~3件稼働の日が

3日間あり、密度の濃い週となりました。

新たなマネジメントチームの組成(活性化)、

経営諸課題の解決、継続している人財育成など

の内容でしたが、各社ともに積極的な取り組み

姿勢で、期待以上の成果が体感できたのでは

ないかと感じています。

タフな週でしたが、頑健な身体に産んで、

育ててくれた両親に心から感謝です。

(今朝の空 出張先の宿から)

■ご相談の現場で、よく出てくる課題に生産性の

向上があります。

会社によって、背景は異なるものの、生産性が

伸び悩んでいる会社に共通している要因として

役職者の仕事の<質>が、期待し、要求されて

いるレベルに達していないことがあります。

そして、何故それが出来ていないのか、

現状を確認すると、これまた共通して

「人手不足」や「忙しい」という答えで

ドヨ~ンとした重い空気がただよいます。

■一方、着実に生産性を上げ続けている会社も

一定数あることも確かな事実です。

以下の図は、顧問先の会社で役職者向けに

継続して行っている勉強会資料で、2019年に

実施した内容の一部です。

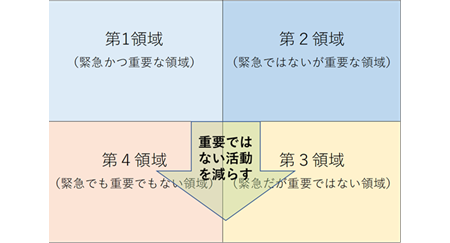

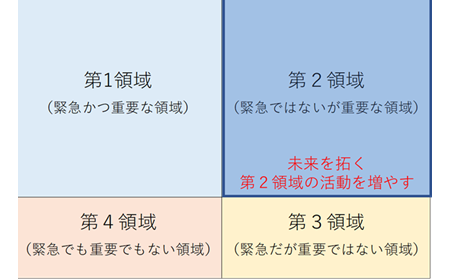

第2領域については、ご存知の方も多いと思います。

しかし、「知っていること」と「できること」には

大きな違いがあり、「できないまま」になっている

会社が少なくないのではないでしょうか。

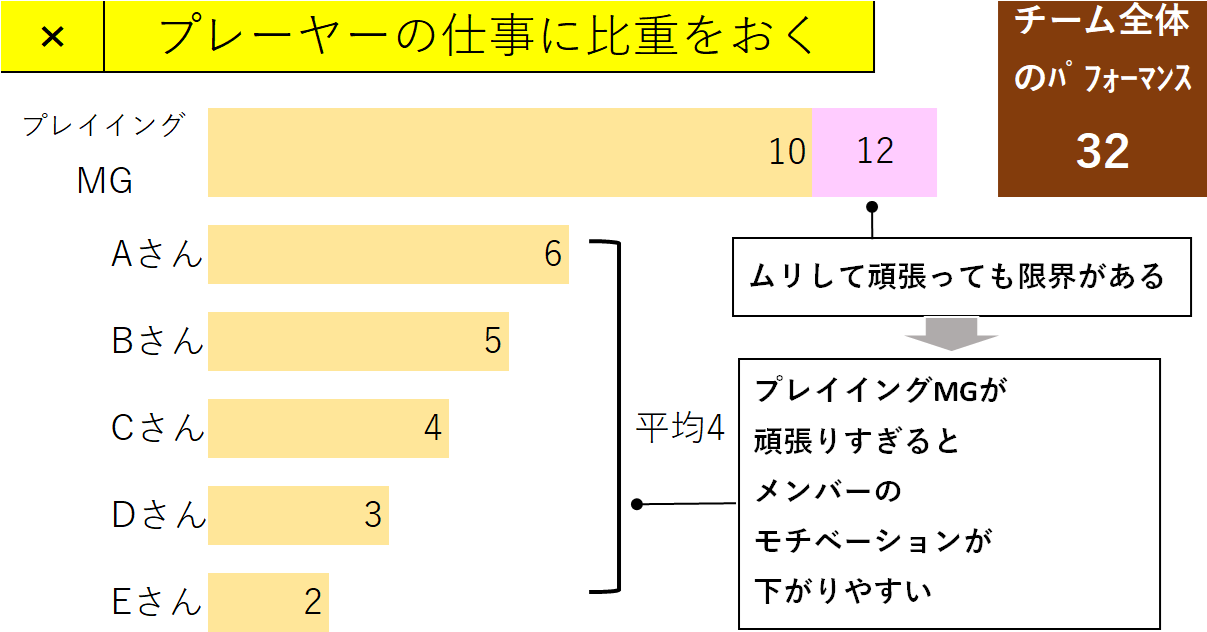

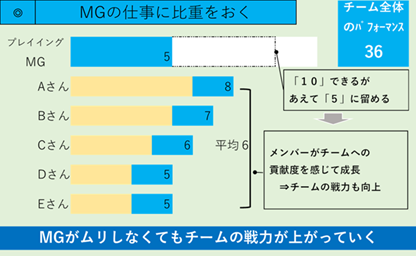

■下の図表は、同じ役職者勉強会で、第2領域に

関する情報を現場の視点から表現したものです。

現状、役職者はプレイヤー業務も担っています。

そのプレイヤー業務に忙殺され、本来の役職者の

業務がなされていない現状です。

結果、役職者はじめメンバーも疲弊し、生産性も

上がりません。

そこで、役職者が本来の業務に取り組むべく、

プレイヤーの仕事を減らし、メンバーの育成や

チーム全体の生産性向上に取り組むことで、

全体のパフォーマンスは32から36の13%増を

目指すというものです。

■この会社の場合、勉強会を起点に、役員はじめ

上級役職者が一丸となって、役職者の第2領域に

あてる時間を増やす取り組みを、現在も継続して

います。

その途中経過は、2018年時点で、役職者の就業

時間内の25%が第2領域だったものが、

2023年には30%と5ポイント上昇しています。

そして、上昇分の5ポイントをどのような時間に

充てているかというと、メンバーの育成と、

コミュニケーションが主な内容でした。

5ポイントが、多いのか少ないか、の評価は別と

して、この会社ではコロナ禍中も増収増益を続け

昨年度年商100億円を突破しています。

■その根底にあるのは、

<知っていること>

↓

<やること>

↓

<やり続けること>

という、当たり前のことを当たり前に行う

至極単純ですが、根気のいる作業をやり続ける、

<何としてでも>の強い意思だとかんじています。

以上、最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

今日も、皆さまにとって、

最幸の一日になりますように。

日々是新 春木清隆

――――――――――――――――――――

「継続は力なり」

住岡夜晃(宗教家 1895~1949年)

――――――――――――――――――――